Die Frage nach den tatsächlichen Kosten der Stromerzeugung ist entscheidend, um fundierte energiewirtschaftliche Entscheidungen zu treffen. Die sogenannte Stromgestehungskostenanalyse (Levelized Cost of Electricity, LCOE) bietet hierfür eine objektive Vergleichsgröße. Mit der europäischen Norm DIN EN 17463, auch bekannt als VALERI (Valuation of Energy Related Investments), wurde ein genormter Rechenweg definiert, der Unternehmen eine belastbare Wirtschaftlichkeitsbewertung von Investitionen in Energieprojekte ermöglicht.

Was sind Stromgestehungskosten?

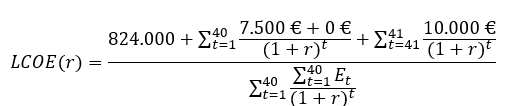

Die Stromgestehungskosten geben die durchschnittlichen Kosten für die Erzeugung einer Megawattstunde (MWh) oder Kilowattstunde (kWh) Strom an. Sie beinhalten sämtliche relevanten Faktoren wie Investitions-, Betriebs-, Brennstoff- sowie Rückbaukosten und setzen diese in Bezug zur erzeugten Strommenge über die gesamte Lebensdauer einer Anlage. Die Berechnung erfolgt anhand der folgenden Formel:

Erklärung der Parameter:

- Investitionskosten (I): Einmalige Kosten zum Zeitpunkt t = 0, beispielsweise für den Bau einer Anlage oder die Netzanbindung.

- Betriebs- und Brennstoffkosten (Ot, Ft): Laufende Kosten über die gesamte Nutzungsdauer.

- Rückbau- und Entsorgungskosten (Dt): Kosten für den Rückbau und die Entsorgung der Anlage, oft nicht berücksichtigt, normativ jedoch vorgeschrieben. Diese Kosten können über eine gewisse Zeit anfallen, z.B. beim Rückbau von Kernkraftwerken oder

- Erzeugte Strommenge (Et): Über die Jahre produzierte Elektrizität.

- Diskontierungsfaktor (r): Berücksichtigt den Kapitalzins und die Zeitwertigkeit des Geldes.

- Nutzungsdauer (n): Lebensdauer der Anlage in Jahren.

Die Bedeutung der Stromgestehungskostenanalyse

Die LCOE-Berechnung ermöglicht eine transparente und standardisierte Bewertung verschiedener Energiequellen, von fossilen Kraftwerken über Wind- und Solarenergie bis hin zu Wasserkraft und Kernenergie. Sie berücksichtigt sowohl kurzfristige als auch langfristige wirtschaftliche Faktoren und hilft, die wirtschaftliche Attraktivität von Investitionen in erneuerbare Energien im Vergleich zu konventionellen Energiequellen realistisch einzuschätzen.

Faktoren, die die LCOE beeinflussen

- Investitionskosten: Geringere Bau- und Anschaffungskosten senken die LCOE.

- Betriebs- und Brennstoffkosten: Erneuerbare Energien punkten hier mit niedrigen variablen Kosten, während fossile Kraftwerke von Brennstoffpreisschwankungen betroffen sind.

- Lebensdauer der Anlage: Je länger eine Anlage wirtschaftlich Strom produziert, desto niedriger fallen die Stromgestehungskosten aus.

- Kapitalzins (r): Ein hoher Zinssatz verteuert zukünftige Erträge, wodurch die LCOE steigen.

- Rückbau und Entsorgung: Werden diese Kosten ignoriert, entstehen verzerrte Berechnungen, die langfristige Belastungen nicht berücksichtigen.

Beispiel Stromgestehungskosten eines kleinen 500 kWp-Solarpark

Der Baustart des Solarkraftwerks erfolgte Mitte 2024, die Inbetriebnahme wurde im Frühjahr 2025 erfolgreich abgeschlossen. Die Investitionskosten, bestehend aus Produkt- und Installationskosten, verteilten sich auf drei Gewerke: Bautechnik, Photovoltaik und Elektrotechnik, mit folgender Kostenstruktur:

Tabelle 1: Gerundete Projektkosten für einen Solarpark

Die Brennstoffkosten einer Photovoltaikanlage belaufen sich auf exakt 0 €, während die jährlichen Betriebskosten konservativ auf etwa 7.500 € geschätzt werden.

Typische Photovoltaikmodule haben heutzutage eine Gewährleistungsdauer von 30 Jahren, manche sogar von 40 Jahren. Beim Fraunhofer-Institut laufen teilweise noch Photovoltaikanlagen die weit über 40 Jahre alt sind, entsprechend wird die Betriebsdauer mit 40 Jahren angesetzt.

Laut Simulation wird erwartet, dass die Anlage künftig rund 499.000 kWh elektrische Energie pro Jahr erzeugt. Dabei ist die natürliche Leistungsdegradation der Module zu berücksichtigen. Hersteller von TOPCon-Modulen garantieren in der Regel eine Degradation von weniger als 1 % im ersten Jahr und unter 0,4 % in den Folgejahren. In der Praxis liegen die tatsächlichen Degradationswerte jedoch häufig deutlich unter den Garantieangaben der Hersteller.

Dennoch wird bei der Kalkulation konservativ mit den garantierten Degradationswerten gerechnet. Dadurch ergibt sich eine weitere, zeitlich abhängige Komponente in der Leistungsbewertung der Anlage.

Für die Rückbau- und Entsorgungskosten setzt das Fraunhofer IMW* einen Richtwert von 3,5 % der Investitionskosten der Modulinstallation an. Um die Erzeugungskosten konservativ zu kalkulieren, wird in dieser Berechnung jedoch ein Wert von rund 4 % angesetzt, was Rückbaukosten von etwa 10.000 € ergibt.

Der Zinssatz, der in die Berechnung einfließt, ist abhängig von der individuellen Risikoeinschätzung des Investors und beeinflusst entsprechend des Ergebnisses.

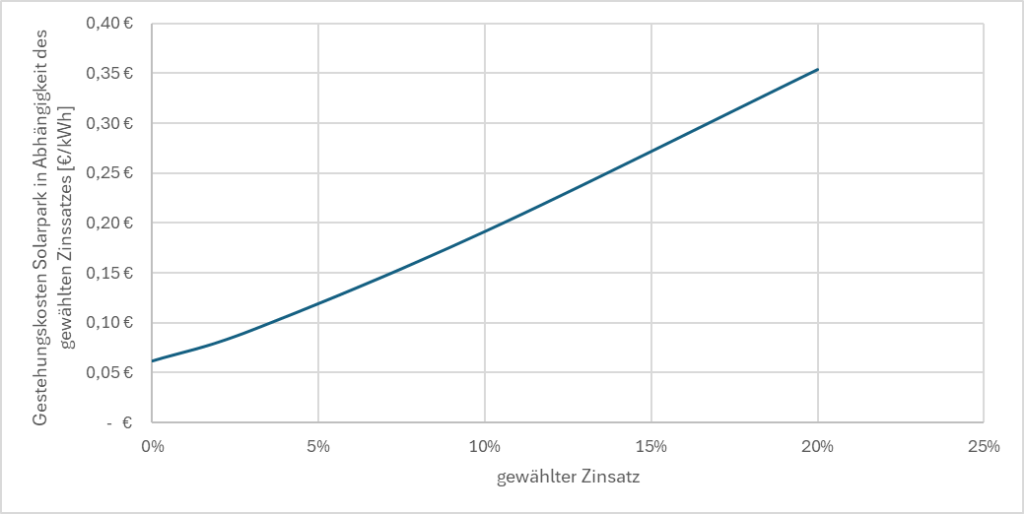

Setzt man die Werte in die genannte Formel in Abhängigkeit des Zinssatzes ein, ergeben sich folgende Ergebnisse:

Die berechneten Ergebnisse lassen sich aus dem nachfolgenden Diagramm ablesen:

Abbildung 1: Stromgestehungskosten eines kleinen Solarparks in Abhängigkeit des gewählten Zinssatzes.

Die Wahl des Zinssatzes ist nicht standardisiert und kann auf unterschiedliche Weise begründet werden. Eine fundierte Argumentation sollte jedoch sowohl die realen Zinssätze – bestehend aus Inflation und nominalen Zinsen – als auch das mit der Investition verbundene Risiko berücksichtigen.

Laut Angaben der Deutschen Bundesbank lag der reale Zinssatz (nominale Zinsen abzüglich Inflation) in den vergangenen Jahrzehnten bei rund 0 % und teilweise sogar deutlich darunter. Obwohl die Energieerzeugung einer Photovoltaikanlage natürlichen jährlichen Schwankungen unterliegt, haben sich die Einstrahlungswerte infolge des Klimawandels in den letzten zwei Jahrzehnten signifikant erhöht. Dadurch kann auch zukünftig von einem vergleichsweise risikoarmen Investment ausgegangen werden.

Diese Faktoren sprechen dafür, dass der kalkulatorische Zinssatz in der Berechnung relativ niedrig angesetzt werden kann, sodass die kWh erzeugter Energie des untersuchten Solarparks bei rd. 6-12 ct liegt.

Aus Datenschutzrechtlichen Bestimmungen kann der Name der Anlage nicht genannt werden.

*Quelle: „Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen zu Freiflächen-Photovoltaikanlagen“, Autor: Dr. Christoph Gerhards, Fraunhofer IMW / CEM